元认知——《认知觉醒》+《认知驱动》

0. 本专栏相关介绍

为什么创建本专栏

阅读应该成为一种习惯,而创建本专栏的目的是记录自己对已读完的一些书中内容的感悟。每一篇的框架是先对这本书的原始内容的框架进行大概的整理,尽量做到全面覆盖书中的内容但并不包含所有细节,而其中展示出的细节内容则是对改进自己的认知水平非常有启发意义的。这么做的理由是受到了《认知觉醒》和《认知驱动》这两本书的启发,具体见该节的第二部分(“如何享受阅读”),其中包含了如何享受阅读以及什么样的阅读过程是真正有用的。而先选择写这两本书的感悟也是因为这两本书提供了非常好的阅读方法,起到了一种元(Meta-)认知的作用,即一种更为通用的阅读方法论。其核心内容就是要结合自己的经历对书中最触动自己的内容进行想法上的输出。

本专栏的初衷是为了记录自己阅读后的想法输出,而不是为了博人眼球赚取流量,如果能在这里遇到志同道合的朋友,鄙人不胜感激!

P.S. 如何享受阅读

首先是对自己原先阅读心理的一种反思,并尽力以该专栏的形式付诸实际行动改变自己。非常感谢自己能有机会阅读完周岭老师的《认知觉醒》和《认知驱动》这两本书,其中就包含了对我自身“阅读观”的影响。前几年的我在阅读的过程中追求数量,一味求多,认为短时间能够读的书多就是好的,就能够说明见多识广,读完一本书之后发现大部分内容自己根本记不住。虽然也会在阅读的过程中联系实际思考一些困惑,并且读完之后列出一些书中内容的详细框架,但这些行为都太过于表层。正如周岭老师在书中介绍的精神世界的分层模型,即消费层、生产层和创造层,之前的大部分时间里自己都是处于知识消费层,认为只要读完一本书对其框架进行详细整理就可以了,殊不知这与我们日常的消费行为完全类似,对内容的理解不够深刻,没有与自己已有的知识形成连接。在读完这两本书之后,我也接受了周岭老师的方法论并将坚定执行该方法,即阅读后只要有一点内容启发了自己,并让其与自身的经历形成强关联,进行内容的输出。

1. 两本书的内容梗概与框架

内容梗概

半年之前自己先是阅读了《认知觉醒》这本书,当时大受启发,但当时并没来得及形成完整的文章输出。最近也是发现了它的姊妹篇《认知驱动》这本书,读完之后更加完整地了解了这些较为科学的提升认知能力(通过学习提升)的方法。该系列其实是理论与实践技法的结合,为了方便阅读,我将尽量以最简单的形式——一问一答的形式完成对书中内容框架的整理。《认知觉醒》这本书主要回答了以下几个问题:人类的认知过程和天性有什么特点?我们应该如何提升对情绪的掌控力?如何提升学习能力?如何提升执行力?后三点共同组成了提升我们认知能力的方法论。而姊妹篇《认知驱动》则是主要提供一些实践技法上的指导:首先是回答了人这一生选择做什么样的事情作为目标才更有意义以及为什么要这么选择,第二是阐明用哪些方法能够有效做成我们想做的事情(即目标)。下文的内容框架整理当中我尽量用自己的语言重新对书中的一些重要观点进行阐述。

A. 理论篇——《认知觉醒》

我们深入了解自己的认知过程和天性吗

- 理解人脑工作的模型:我们的大脑工作的模型由三种脑组成,第一是本能脑,主要是完成人体最基本的一些生理活动,例如呼吸,消耗,吞咽等。第二是情绪脑,它能够帮助我们更好地适应环境,例如我们在压力下的情绪就是一种典型的应激反应,在远古时代这些反应能够利于人类的生存。第三则是人类专属的理智脑,其位于脑部的前额区域的新皮层,它让人类产生了语言、艺术等。 这三者的区别在于本能脑和情绪脑对信息的处理速度远大于理智脑(书中给出的本能脑和情绪脑的处理速度是11000000次 / 秒,而理智脑的处理速度为40次 / 秒,证据待考察,但确实符合平时的感受),例如我们如果日常生活中我们的身体出现了应激反应(可以想象肾上腺素带来的手心发冷冒虚汗的感受),那一定是本能脑和情绪脑在主导,这时候我们的理智脑就会丧失主导权。所以如果要利用好该特点,我们就应该用理智脑指导自身的本能情绪脑进行工作,而不要对抗,比如失眠的时候我深有体会,当脑子不由自主地停不下思考的时候,不要逼迫自己(逼迫就相当于告诉脑子有危险),而是要全身放松安静等待。造成上述特点的原因就在于人类身体的物理进化(自然进化)与人类社会的文化进化速度高度不匹配。

- 上述特点也就造成了人类的三个本质天性:急于求成、避难趋易、负面偏好。急于求成是指人们做什么事情都希望立即得到及时反馈看到结果,如果没有,人们就会容易放弃或强迫自己赶紧完成而出现浮躁的心理。而避难趋易是指人们只喜欢待在自己的舒适区而逃避当下的核心困难;而负面偏好则是说人们更容易被负面信息和事件吸引注意力,而在该情况下不自觉地忽略掉大多数正面和美好的事情,因为这时候人们相当于出现了应激反应,大脑会立即对此做出反应,将所有的“脑力资源”全部用于应对此情景。情侣之间的吵架是一个最为典型的例子。

如何提升对情绪的掌控力

如果想提升我们认知能力,需要从以下三个方面进行改进,第一是提升对自身情绪的掌控能力(如果一个人的情绪都不稳定,更不用谈专注于学习了),第二,提升学习能力(学习能力是提升认知能力的最重要的手段,无论是其形式是阅读或人的经历经验),第三是提升自己的执行力(指的是将学习得到的知识转化为自己在成长过程中的决策)。本节先总结如何掌控自己的情绪。包括以下三个方面:

- 不要浪费自己的心智带宽:要理解心智带宽这一概念,首先应该明确我们人脑的脑力资源是有限的,每一个时间窗下只能专注做特定数量的事情,而心智带宽指的是我们人脑处理各种事件的总容量。任何能够制造压力的事件(比如各种deadline)都会逼迫我们进入一种稀缺状态(即在人们经济最拮据的时候会使人丧失判断力),从而会大幅度占据我们的心智带宽。另一种情况当一个人面临很多任务的时候,他的心智带宽也会降低。

- 第二,我们要拥抱多元化。看问题要以多元化的视角看待问题,而不是局限于自己的认知,思想要开放。例如在焦虑的时候,可以假设自己是一个局外人看待自己,那么很多事情都会迎刃而解。

- 第三,在行动力不足的时候要养成一种游戏心态,本质上是一种心理的动机转移。将“为自己而做”转化为“为玩而做”,为自己而做一般是为了应对外部压力和要求,而为玩而做则是为了应对重复枯燥的事情。

- 这里要补充一点时刻提醒自己的话:不要有太高的预期,不要高估自己的能力,一定要有准确的定位,我就是一个普通人,日拱一卒即可。

如何提升学习能力

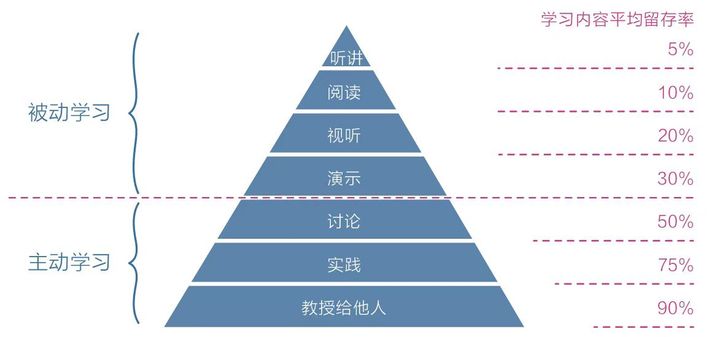

- 首先要了解学习金字塔,其包含了被动学习和主动学习。本质上被动学习就是指在学习过程中只有浅层的输入,而主动学习则包括不同程度上的输出内容,例如讨论、实践和将知识教授给他人。以读书为例来解释学习金字塔见下图的例子。

-

在学习过程中保持专注(学习知识的大前提):行动和感受要合一,即做事情A的时候只想着事情A。人容易分心的原因就在于人类的大脑会趋于使用背景关联记忆法,当前看到的一些信息会引发大脑的联想。

-

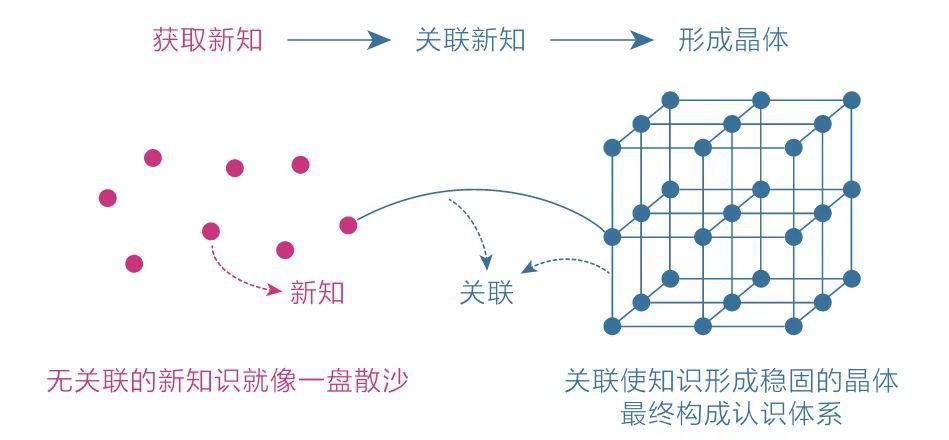

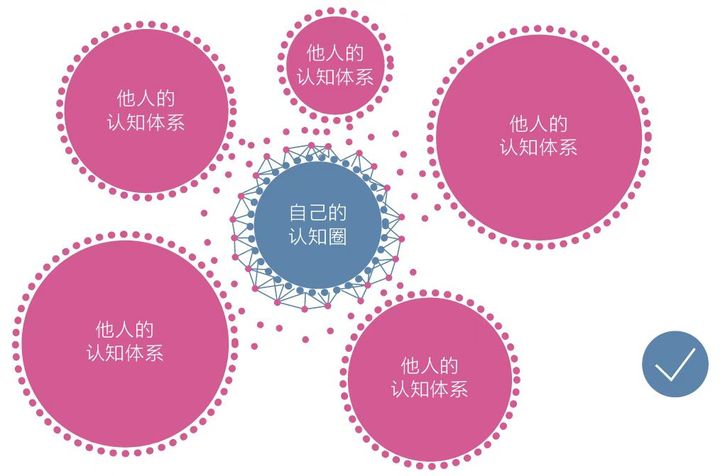

逐步建立起知识体系,将新知识与自身的旧知识进行关联(学习知识的过程),并输出想法:这里要注意在学习新知识的过程中并不是所有信息都要进行关联,而是要对这些信息进行过滤,只聚焦并关联与我们自身需求最相关的信息。例如我自己会因为对一些事情产生了非常大的困惑而选择去阅读相关的书籍,那么我的困惑本身就是我最需要去关联的。此外,本书作者还强调了如何接纳他人知识体系中有用的部分,核心思路还是一样,需要自己去判断这些信息与你自身知识体系的距离。距离合适的一定要做输出形成强关联(用自己的话去解释)。建立强关联的方式就是做内容的输出,这里可以采用费曼学习法,即在输出的过程中以最简单最直白的语言让人理解所要输出的知识,做到大道至简。

- 牢记进行深度沉浸式学习(刻意练习)的四个要点:第一,要有明确的目的性(即自己要清楚为什么要学习这些内容,这些内容对你自己有什么短期或长远的意义),第二要在学习的过程中保持专注(具体方法见第二条),第三要能够在学习的过程中获得反馈,例如阅读的过程中我们可以不断更新自己对书中内容框架的理解,最后要不断在拉伸区进行练习。(人的能力包括知识、技能、才干)

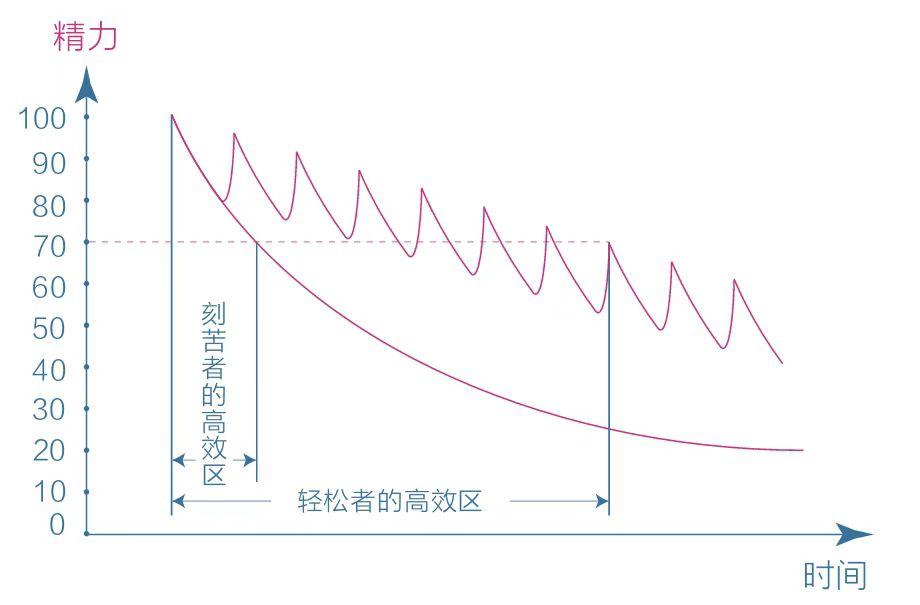

- 我们要做的就是极度专注+主动休息(休息的形式可以是运动):我们一定不要在一天内过度消耗自己的精力,因为长期打鸡血必定带来大起大落的趋势,所以我们要在感到疲劳的时候主动停下来去做一些放松身心的事情(例如运动,运动后再进行学习能够促进人脑神经元的生长),但一定不要在休息的时候选择游戏这种被动消耗注意力的娱乐方式,切记不要在主动休息的过程中迷失自己,忘记了时间。可以发现日常媒体、长辈所倡导的所谓的刻苦大部分其实是自我感动。

- 如何提升行动力

有了上述对情绪的掌控力,高效的学习知识的过程,我们就可以将这些知识应用到我们的日常决策中。

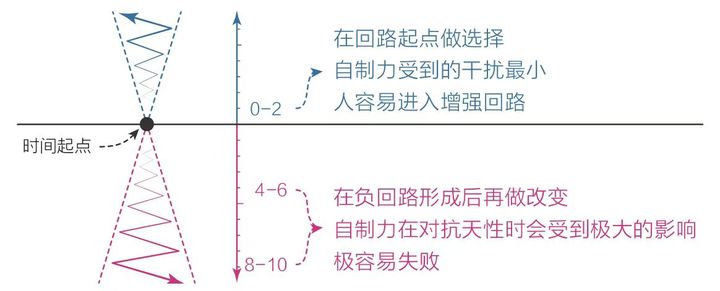

- 在决策之前首先应该有清晰的日程规划(这种规划不一定具体到几分几秒,这样会削弱我们的积极性,这种计划应该要能反映出当天需要完成的主要事件)。尤其是在一天的开始时要做出正确的选择,以下图为例,我们起床后是选择刷新闻等即时但对自身没什么价值的行为还是选择直接洗漱开始正经的工作。在初始阶段,一定要强迫自己先做最重要的事情,因为一旦进入正向的增强回路,人便可以拥有强大的行动力。

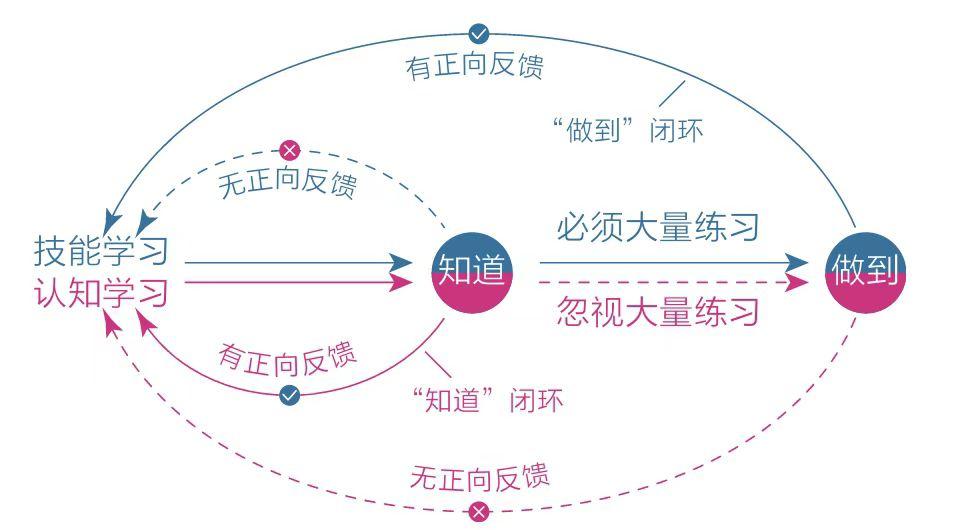

- 将认知作为技能进行练习。不仅要知其然还要知其所以然,在此基础上还需要对所学的知识进行大量的应用(即巩固自己所学的知识),举一反三,并在此过程中适当的做记录。写下来才是王道。不发生真正改变的学习都是无效的学习。

B. 实践篇——《认知驱动》

选择做什么样的事情作为目标才更有意义以及为什么要这么选择

- 大目标是什么:至少做成一件对他人有用的事。主动就是指在没有任何外力的作用下,人能够自发地去做事情。另外一点就是所作的事情要利他,利他才是利己,才能与他人进行充分的交换。只有要做的事情满足利他性,我们才能充分发挥价值交换定律的作用,才能体现我们博大的胸襟。利他与利己并不是纯粹的二元对立关系,而是利他远远超越了利己。

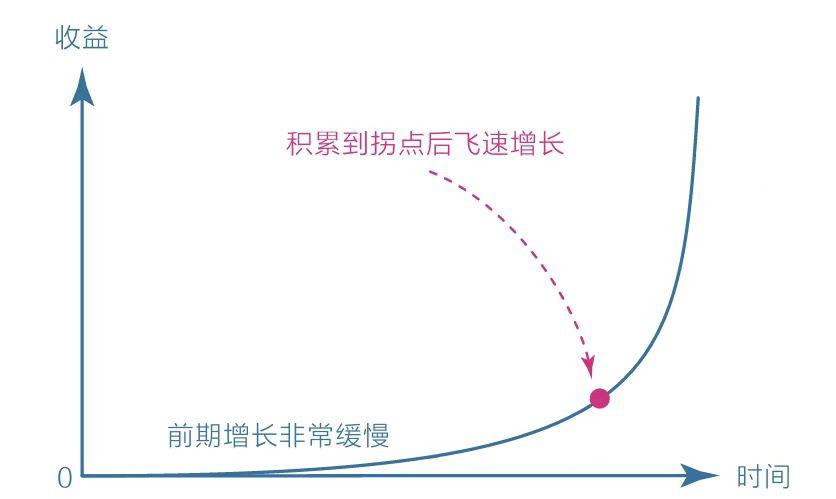

- 具体的目标怎么选择:做能够产生“复制”效应的事情,而不是“转换”类的事情。复制类的事情就是去学习那些机会成本会随着时间大幅度降低而收益满足复利曲线(见下图)的技能或知识,即产出远远大于投入的事情。转换类事情的机会成本并不会随着时间而下降,收益并不会随着时间而大幅度上升。当然人生的目标一定是基于自身足够的经历慢慢铺开的。这里可以用蜜蜂与苍蝇进行类比,蜜蜂是那些全力奔向目标的人,至于目标是不是真适合自己并不清楚,而苍蝇类比那些不断试错的人,不去思考更远大的目标。那么在我们的目标选择中,我们可以先开启“苍蝇模式”,先尽情试错,再有足够经历的情况下开启“蜜蜂模式”,全力追逐我们眼中最正确的目标。这里自己再补充一点,选具体目标的时候一定要选择在未来大概率可能出圈的事情,该行业的转身要快。

用哪些方法能够有效做成这件事

- 理性与感性的相融合:在成事的过程中,一定不能忽视感性的力量,因为当人一直使用理智脑的时候,人的精神其实是一个内耗的过程。一个非常显然的例子就是当你长时间学习而不放松休息转换思维很可能会出现大脑空洞仿佛身处幻境的感觉。而且长期的理性也会让我们对新的事物十分排斥,固执与僵硬的形象跃然纸上,也有的时候忽视了周围人的感受,从而阻碍了我们的社交关系的发展,在社会中我们不是孤身一人在战斗。一个可以参考的顺序就是乐观感性地构想,完全理性地计划,乐观感性地实行。

- 尽可能地去写下来:尽可能做到记录一天内发生在我们身上且最让我们难受或造成情绪波动最大的事情,描述这些事情的具体经过,以及从自己和对方的角度分析这件事,并思考两方是否都有可以改进的地方,这样的方式能够让我们逃离情绪陷阱,以理性的方式看清自己存在的问题,有则改之无则加勉。写下来的第二层含义就是在学习的过程中提醒自己要时刻进行内容的输出,将内容与自己的认知体系相关联(如上文所述)。

- 心中时刻装着技能训练与习惯培养的周期——7年与180天。要明白没有什么事情是短期就能做好的。从技能的学习到精进需要七年的时间,而一个好的习惯的培养则至少需要180天的时间。有了对于周期的先验知识,我们在实践的过程中就不会出现急于求成的现象了。急于求成一定不能成事,不能成事反而自身的欲望就会膨胀,自身的欲望膨胀就更加想要急于求成,因此心态必定焦虑,焦虑的人的专注度至少下降一半,导致没法做成任何事情,成为一个彻底的Loser。

- 要培养主业务之外的跨界能力:主业之外的plan B决定了一个人的极限在哪里,其实就是要在完成主要任务的前提下培养自己的兴趣爱好,不论是文字形式的读书、写作,还是艺术类的乐器,创作等都会是人生的财富,有的时候停下来,切换一下视角看问题,会事半功倍。

2. 最触动我的内容——“人这一生至少做成一件对他人有用的事情”

这一部分我将结合我自己的经历谈谈这本书到底给了我什么样的启发,对今后自己的职业发展,自己向什么样的人看齐有着指导意义。所谓的人生,没有非黑即白的二元对立,唯有每个人过好自己的生活。

人这一生至少做成一件对他人有用的事情

我认为这句话是这两本书最触动我的一句话,理由就在于目前的时代是一个你必须要付出专业技能与他人交换的时代,这种需求是非常迫切的。如果说放到六七十年代甚至八十年代的时候,当时大部分的学生毕业了可能就被分配工作到了稳定的体制内公司,其工作的专业度可以慢慢在今后的工作中摸着石头过河,而当时那些“爱折腾的人”,尤其是下海经商的一批人可能才需要一些更加专业的技能或者他们本身是因为拥有一些较为精进的技能包而选择了与当时的其他人不同(而且当时的时代也鼓励这些人去闯),较现在他们成功的可能性确实会大很多(背后的原因有当时国家的整体科技水平还较为落后,国家刚从某项运动带来的恶果中恢复,刚打开的中国市场的市场经济体制还不太完善)。而现在的中国在科技力量尤其是互联网技术的推动下,与发达国家的差距在不断缩小,之前在资本市场上闲置的坑位也越来越少。如果现在的人没有一项特别拿得出手的技能,那么不可避免地这些人就会逐渐失去自己人生的掌控权,即自主权(无论是自己创业还是先去职场上打拼),那么也就很难达到自己想要的物质生活条件。目前高度发达的社会需要有专业化技能的人,要接受这样的事实,这就是大部分普通人的生存之道(当然天赋异禀、家庭背景及其雄厚的人也不会有强烈的动机来看这两本书)。

另一方面,我认为技术永远是中性的,最关键的在于有着什么样思想、品质的人拥有了技术。所以从社会发展的角度来看,当人获得并精通了一项技能之后(这是第一步,即做成了一件事),一定要打开格局,而这里的大格局指的正是要用技术进行利他性的服务而不是拘泥于谋求私利,利他即利己,在利他的过程中就自然而然地把“饼”做大了,既服务了别人也让自己变得更好。

开始准备做成事之前要具备的一些“先验”知识

在我们准备做成事之前一定要有一定的先验知识,通俗来说就是对自己进行一番洗脑。那么接下来就是我在阅读完这两本书之后所获得的一些知识,这些知识已经逐步变成了自己脑中的常识性知识。首先是人脑模型(本能脑、情绪脑、理智脑;而且理智脑的处理信息的速度远远小于本能与情绪脑)让我在今后的工作与学习当中能够更有效率,即在做事情分心的时候要频繁用理智脑去指引前两者,充分发挥前两者的潜能。自己原先在分心的时候通常会采用逼迫自己的大脑强行拉回跑偏的思路来与之作斗争,这样不可避免地把原本用于学习的注意力浪费掉了。比如在阅读书籍的时候,真正的专注是不知不觉间就过去了很长的时间,让大脑被迫地不自觉地沉浸到书中去,而不是时刻提醒自己要专注于书中的内容。永远都不要逼迫自己,而是要疏导,要充分利用好人体本身的强大适应环境的能力,不要与之敌对抗争。

第二点就是我明白了人为什么会自发地回避恐惧某些事情,那是因为大部分时间在人们面对这些事情的时候心理状态都是模糊的(当然有一部分事情其实是因为知道它造成的严重后果而恐惧,而不是恐惧事情本身),当事情一旦模糊,其边界就会不断扩大,让人更加迷茫。边界扩大指的是人们会主观不断放大这种负面的模糊状态,进而更不知所措。懂得去模糊的方法是必然的,一个最简单的方法也是我需要在之后的生活中不断要求自己去做的就是将这些模糊的时刻写下来,最方便的载体就是记录在手机的备忘录里面,正如前文所说,要分析这些引起自身模糊状态事件的经过,即表层现象,其次分析究竟为什么我们会模糊,是事件中的哪些要素引起了这种状态,模糊的状态大部分是因为自己对该事件背后的机制的未知,所以接下来就是去多了解这件事情背后的机理,因为一件事情存在即合理,这句话的含义永远都不是存在的事情就是对的,而是存在的事情不是无缘无故发生的,其背后的故事不管是光明的还是黑暗的,都有其原因,都有相对应做出抉择的人群,这些正是我们需要分析的,不要想当然地排斥它,这样会失去心态变平和的机会。这一点也是我从这两本书中学到的很有价值的内容,原先只知道应该去写下来,但没有真正地去做,所以人做事情的执行力也是非常重要的。

而写下来这一策略就是懂得使用元认知能力的一种具象化的体现。元认知的概念是这两本书中提出来的,即我们要经常站在上帝视角审视自己,审视发生在自己周边的一些事情。但是,这并不一定要求我们每天都要反思自己,这可能导致自己并不快乐,而是提醒我们要在正确的时间内充分地反思自己,比如在即将做出重大决策的时间节点内充分地思考,充分地分析自己本身的优势劣势、评估所作决策本身的收益与风险,以及所作决策的波及程度(对内对自己家人朋友的影响,对外则是其对社会的影响)。只有这样,当我们做出决策之后,我们才能大概率不后悔。

第三是不要过分相信理性的力量,有的时候纯粹的理性让我们失去了对世界的好奇,让我们容易局限于我们自己已有的认知框架中。要将感性与理性的力量结合起来,具体而言,对新技术的出现要以感性的视角去看待它,对它能够带来的积极改变尽情地设想。例如,2021年火爆的元宇宙的概念刚出来的时候,我只是结合了一些电影上的描述和自己对自身专业的看法而对其看衰,觉得它只不过是人类逃离现实的一种悲观期望。而在真正对元宇宙有了一些了解之后我发现此言差矣。每一个事情都是其两面性,如果想成为一个有格局的人应该选择看到好的一面,正如《西部世界》第三部的最后人工智能实体机器人Dolores选择相信人类美好的一面一样。元宇宙也一样,逃不逃离现实是我们人类自己的选择,而不是技术的选择,如果选择不逃离,元宇宙一定有可以丰富我们生活的一面(凭借XR设备和数字孪生的技术我们看世界的角度多了,互联网内容的形式可能会出现重大革新),尊重基本人权,尤其是数据隐私的一面(区块链的去中心化思想对世界政治经济生活的改进),以及再一次推动经济产业发展的可能性。当我们进入一个新领域或要开始学习新知识的时候,我们大可在自身的经历前提下大胆展望未来,但一旦要学习相关具体的技能的时候一定要循序渐进,脚踏实地,不要急于求成,要把技能与习惯的培养周期牢记心中,技能精通的时间至少是七年而习惯的培养则是至少半年,在此期间我们对自己的评价大致满足复利曲线,一定要耐下心来多积累,能积累多少就积累多少,在将来一定会存在某个拐点,我们能体会到自己能力的突然进步,并且以星星之火可以燎原之势发生跃迁。正是因为当前的社会充斥着大量对自身没有什么实际价值的信息,比如一些即时的新闻,或一些没有什么深度只看重事情结果的媒体文章,大多数人只想短期功成名就,一夜暴富,当然这是人的本性。

对努力方向和目标的再次强调

这两本书另一个触动我的地方就是一定要利他,不仅仅是上文所述这个社会急需专业化的人才,还有这是责任感与使命感的体现。正如林毅夫老师在其北大《解读中国经济》这一系列的课程所说,中国的知识分子要承担起社会责任感,其实这与企业家精神所追求的核心思想是一致的。 “能力越大,责任越大”,我认为这是亘古不变的真理,这也是利他思想的本质。当我们能力越大的时候,受的教育程度越来越高的时候(并非单纯毕业证上学历的白纸黑字,而是客观上一个人的认知水平),我们的身份其实是变化了的,从一个汲取者变成了一个彻彻底底的服务者,在这一时刻我们需要先尽我们所能报答那些在自己人生路上帮助过自己的人,其次是尽自己所能更多地回馈社会,创造更多的价值,当然这种价值不能完全被金钱,经济的增长所评判,还要衡量其人文关怀方面上的价值。具体而言,目前这个时刻我认为有着“自然的侍从”这种身份认同感是满足利他性要求的,我们是大自然的孩子,在能量守恒定律的基础之上吸取了大自然的部分能量,在之后一定是要返还给大自然的。我们建立高楼大厦,建立文明社会,只不过是顺从着大自然的推力方向前行,这里借用《西部世界》我最喜欢的一句台词:“They are just algorithms designed to survive at all costs, but also sophisticated enough to think they are calling the shots, to think they are in control, while they are really just the passenger.”这里的they就是我们人类,尽管我们只是这地球上生存过的大量物种的其中一种,是过客,但我们也得尽我们所能完成我们该有的使命,让我们的文明在大自然的眼里留下一点痕迹。

以科学的态度完成目标

有了为之奋斗的目标,接下来就是如何以科学的方法完成这个目标。目前大部分人还处在对刻苦努力这一态度的执着上,原先的我也一样有着同样的想法,但现在我认为一味地像无头苍蝇一般刻苦努力带来的收益实在是太小了,而且人的精力在一天的时间窗口下是逐渐递减的,普通人、打工人的刻苦努力终究会让富人赚得更加盆满钵满,让自己的工作劳动变得廉价、变得可以被替换。但这并不是说我们作为普通人就应该有理由选择躺平,这样是一种自私的表现,是一种责任感缺失的表现,想想自己的父母在自己成长过程中付出了多少的辛酸与汗水。就算一个人在社会中的角色再小,那也是维持整个社会正常运转的一个零件,每个人都有每个人存在的价值。因此另外一种态度就是我们应该时刻保持我们自身的认知独立性,不断反思自己的已有经历以得到人生的目标,之后掌控好自身的情绪,保持注意力的专注,一段时间内只做好一件事,在这个过程中降低自己的期待以获得内心的平和(过高的预期只会造成焦虑,让人的专注力耐心逐渐丧失),当感觉到精神疲劳或身体疲劳之后,选择主动休息(但不要陷进信息爆炸时代的焦虑和对游戏的沉迷当中),适当地培养一些兴趣爱好,与主业差距越大越好让自己精神愉悦,重新充电之后继续前行。这样就可以避免普遍存在的眼高手低的现象,欲望太多,而能做的太少。反卷,从自身做起.

在此过程中也需要筛选好的输入内容,并尽可能多输出。在输入的过程中,我们首先要以我们当下最需要的知识向外网状辐射进行筛选,不仅要提升认知能力还要训练某一项技能,此外,要将认知能力的训练当作技能,理解了某个概念或之后,一定要进行巩固与应用,举一反三,这样在学习的过程中我们才能将新旧知识进行关联,逐步形成我们独特的认知体系。在输入之后,除了新旧知识的关联关系,还要找出最触动自己的内容结合自己已有的经历进行思考,输出的内容应该要有独特的价值,有不可替换的属性,同时语言上尽量以最简单最直白的方式进行呈现。

一些结语

曾经有一句话特别触动我,那就是“对比就是一种冷暴力”,这其实滋生了人们各种各样的心理问题,造成了大部分人对“人上人”的渴望(甚至“成为人上人”成为了一种基本假设),其实大可放下这些执念,我相信,在目前的社会还是以后,作为基本的人,人的基本需求都是平等的,普通人意识到自己的普通并不是一种自卑,而是获得了一种潜在的力量,让我们一步一步地成长,日拱一卒。人生最难的其实是做减法,什么都不想放弃,那就什么都得不到。踏踏实实地有自己专属的学习生活节奏,过好自己的人生不好吗?

Enjoy Reading This Article?

以下为一些其他相关的博客: